C Grundlagen

Ursprünge von C

Die Programmiersprache C gehört zu den bedeutendsten Sprachen der

Informatikgeschichte. Sie entstand

Anfang der 1970er Jahre in den Bell Laboratories in den USA.

Dennis Ritchie, Informatiker bei den Bell Labs, gilt als „Vater von C“. Gemeinsam mit Ken

Thompson

arbeitete er an dem Betriebssystem Unix.

Ursprünglich wurde Unix in Assembler entwickelt. Assembler hat den Vorteil, dass es sehr direkten

Zugriff auf die Hardware ermöglicht und äußerst effizient ist. Gleichzeitig bringt diese Nähe zur

Maschine aber große Nachteile mit sich: Der Code ist schwer lesbar, aufwendig zu warten und nahezu

vollständig an die jeweilige Prozessorarchitektur gebunden. Ein Programm, das für einen bestimmten

Rechner geschrieben wurde, lässt sich deshalb nicht ohne Weiteres auf einer anderen Hardware ausführen –

man müsste den gesamten Assemblercode anpassen.

Genau dieses Problem löste die Einführung von C. Mit C konnte Unix fast vollständig neu geschrieben

werden. Der neue Quellcode war nicht nur wesentlich leichter verständlich und strukturierter, sondern

vor allem auch portierbar. Das bedeutete, dass Unix nun relativ einfach auf unterschiedliche

Rechnerarchitekturen übertragen werden konnte.

Diese Eigenschaft machte C zu einem entscheidenden Meilenstein in der Softwareentwicklung und trug

maßgeblich dazu bei, dass sich Unix – und damit auch C – weltweit verbreiten konnte.

Bedeutung von C

C ist die „Mutter“ vieler späterer Sprachen:

-

C++(objektorientierte Erweiterung von C) -

Java(sieht in Syntax und Konzepten stark nach C aus) -

C#,Objective-C,Go

und viele andere.

Bis heute nutzen fast alle modernen Programmiersprachen Ideen und Syntax-Elemente von C.

Dennis Ritchie und Ken Thompson bekamen dafür 1983 den Turing Award (die höchste Auszeichnung der

Informatik).

Einsatzgebiete von C

Die Sprache C wurde nicht nur als akademisches Projekt entwickelt, sondern hat seit den 1970er Jahren unzählige Anwendungen gefunden. Der große Vorteil von C liegt darin, dass es direkten Zugriff auf die Hardware erlaubt und gleichzeitig in einer hochsprachlichen Syntax geschrieben wird, die für Menschen lesbarer ist als Assembler. Schwerpunkte für den Einsatz von C sind sowohl für die Entwicklung von Systemsoftware als auch die Programmierung von Mikrocontrollern und eingebetteten Systemen (Embedded Systems).

C, die Brücke zu Mikrocontrollern

Mikrocontroller sind im Grunde vollständige Computer, die in einem einzigen

Chip integriert sind. Im

Unterschied zu den leistungsstarken Prozessoren in PCs oder Smartphones verfügen sie meist nur über sehr

begrenzte Ressourcen: wenige Kilobyte bis wenige Megabyte Speicher, geringe Taktfrequenzen und stark

eingeschränkte Rechenleistung.

Mikrocontroller bilden sie das Herz zahlloser elektronischer Geräte des Alltags. Sie übernehmen

Steuerungsaufgaben in Autos, werten Sensordaten in Haushaltsgeräten aus, treiben kleine Displays an oder

kontrollieren ganze Produktionsmaschinen. Auch in Robotern und modernen Smart-Home-Geräten sorgen sie

dafür, dass Sensoren und Aktoren zuverlässig zusammenarbeiten.

Weil Mikrocontroller mit wenig Ressourcen auskommen müssen, ist eine effiziente Programmierung

entscheidend.

Hier zeigt C seine Stärken: Der direkte Zugriff auf Speicher und Hardware ermöglicht es, den vorhandenen

Platz optimal zu nutzen und Programme so klein und schnell wie möglich zu halten.

Das Arduino Framework nutzt intern C/C++.

Vorteil für Einsteiger: Arduino versteckt die komplizierten Teile (Compiler, Toolchain), man schreibt

„fast wie in C“ und bekommt direkten Zugriff auf die Hardware.

Die Grundstruktur eines C Programms

Ein C-Programm folgt immer einer klaren Grundstruktur. Diese besteht aus drei wichtigen Teilen:

- Die Präprozessor-Direktiven (Compiler-Direktiven)

- Eigene Funktionen

-

Die

main()Funktion

Präprozessor und Präprozessor-Direktiven in C

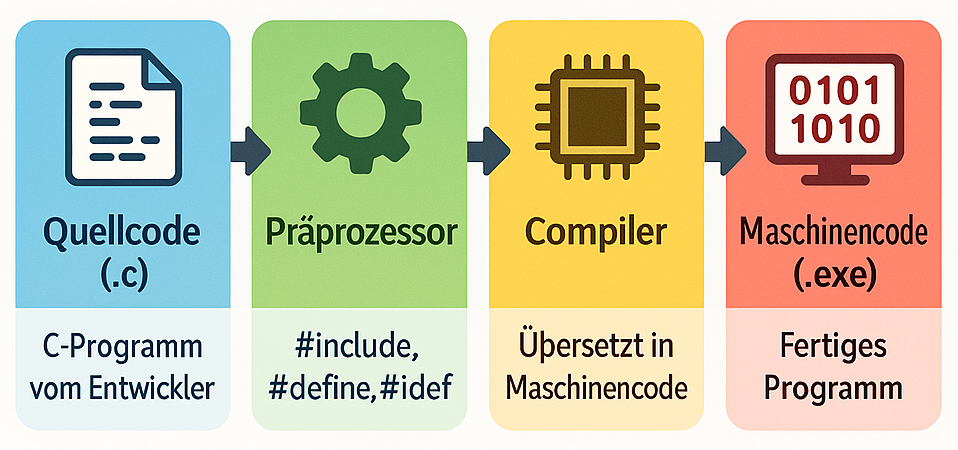

Der Präprozessor – was ist das?

Bevor der eigentliche Compiler den C-Code übersetzt, läuft ein eigenes kleines Programm: der

C-Präprozessor.

Der Päprozessor bereitet den Quellcode auf, fügt externe Bausteine (Bibliotheken) hinzu, entfernt

Kommentare (die für den Compiler unwichtig sind), ersetzt Symbole oder Konstanten durch Werte.

Erst danach wird der vorbereitete Code an den Compiler übergeben, der daraus in einem mehrstufigen

Prozess der Maschinencode erzeugt.

Was sind Präprozessor-Direktiven?

Präprozessor-Direktiven sind Anweisungen für den Präprozessor, die mit # beginnen.

Sie steuern wie der Quellcode vorbereitet wird. Sie gelten also als Compiler-Direktiven (weil sie den Ablauf der Übersetzung beeinflussen).

Wichtige Präprozessor-Direktiven

#include – Bibliotheken (Libraries) einbinden

Damit bindet man fertigen Code ein, der in einer separaten Datei (Bibliothek /

Library) gespeichert ist.

Beispiel:

#include <stdio.h> // Standard Input/Output Bibliothek

#define – Konstanten und Makros

Mit #define legt man symbolische Namen fest.

Beispiel:

#define PI 3.14159

Im Quellcode wird jedes PI vor dem Compilieren mit dem Wert 3,14159 ersetzt.

#ifdef / #endif – bedingte Übersetzung

Man kann mit dieser Direktive bestimmte Codebereiche nur dann übersetzen lassen, wenn eine Bedingung erfüllt ist.

Beispiel:

#define DEBUG #ifdef DEBUG printf("Debug-Modus aktiv!\n"); #endif

Ausgabe mit printf() erscheint nur, wenn DEBUG definiert ist.

Eigene Funktionen (optional)

In C kann man man zusätzliche Funktionen definieren. Funktionen sind

Programmbausteine, die eine

bestimmte Aufgabe erfüllten. Vorteil: Wiederverwendbarkeit und bessere Übersichtlichkeit.

Funktionen müssen in C immer definiert werden bevor sie im Quellcode das erste Mal verwendet werden.

Beispiel:

void begruessung() { printf("Hallo, willkommen im Programm!\n"); }

Die Funktion begruessung() kann nun im Quellcode

verwendet werden.

Hauptfunktion main()

Die main() Funktion ist Pflicht in jedem C-Programm. Sie

ist der Startpunkt des Programms. Das Betriebssystem sucht beim Start eines C Programms immer zuerst

nach main().

Beispiel:

int main() { // Hier beginnt das eigentliche Programm printf("Programm startet!\n"); return 0; // Rückgabe ans Betriebssystem }

Ablauf beim Programmstart

Wenn man ein C-Programm startet, passiert im Hintergrund:

- Das Betriebssystem lädt das Programm in den Speicher.

-

Es sucht nach der Funktion

main(). - Ab hier laufen alle Anweisungen in der festgelegten Reihenfolge.

-

Wenn

main()endet (durchreturnoder durch das Erreichen des Blockendes), wird das Programm beendet.

Beispiel für ein einfaches C Programm:

#include <stdio.h> // Bibliothek einbinden // Eigene Funktion void begruessung() { printf("Hallo, willkommen im Programm!\n"); } // Hauptprogramm int main() { begruessung(); // Funktionsaufruf printf("Programm läuft...\n"); return 0; // Ende des Programms }

Ablauf des Programms:

-

Der Präprozessor fügt die Bibliothek

stdio.hein. -

Die Funktion

begruessung()wird definiert. -

Das Programm startet in

main(). -

main()ruftbegruessung()auf → Textausgabe. - Weitere Ausgabe.

-

Ende mit

return 0;.

Einfache Bildschirmausgabe mit C

Zu Beginn des Programmierens steht traditionell das berühmte „Hallo Welt!“-Programm.

Denn das Wichtigste ist zunächst, dass der Computer die Ergebnisse eines Programms auch sichtbar

macht. Am einfachsten geschieht dies durch die Ausgabe von Text auf dem Bildschirm.

In C erfolgt die einfache Textausgabe über den Befehl printf(). Mit ihm können Zeichenketten, Zahlen

oder kombinierte Ausdrücke auf dem Bildschirm dargestellt werden. Damit diese Funktion jedoch

überhaupt zur Verfügung steht, muss zu Beginn des Programms die Standardbibliothek

für Ein- und Ausgabe eingebunden werden.

Beispiel für "Hallo Welt!" in C:

#include <stdio.h> // Bibliothek einbinden int main() { printf("Hallo Welt!"); return 0; // Ende des Programms }

#include <stdio.h>

-

bindet die Bibliothek ein, die

printf()bereitstellt. -

stdio.hsteht für Standard Input/Output Header und stellt wichtige Funktionen bereit – darunterprintf()für Ausgaben undscanf()für Eingaben. Ohne diese Einbindung erkennt der Compiler den Funktionsnamenprintf()nicht und meldet einen Fehler.

printf("...");

- Gibt den Text auf dem Bildschirm aus.

return 0;

- kehrt zum Betriebssystem zurück.

- 0 (Fehlercode) steht für die fehlerfreie Ausführung des Programms

Dabei ist zu beachten, dass jeder Befehl in C mit einem Semikolon ; abgeschlossen werden muss! Andernfalls liefert der

Compiler einen Fehler.

Grundlegende Syntax von C-Quellcode

Syntax von Befehlen in C

In C endet jede Anweisung mit einem Semikolon (;).

Fehlt dieses Abschlusszeichen, kann der Compiler den

Befehl nicht korrekt verarbeiten und meldet einen Fehler.

Außerdem ist C case-sensitiv – das bedeutet, dass zwischen Groß- und Kleinschreibung

unterschieden wird.

So sind etwa main, Main und MAIN drei völlig verschiedene Bezeichner. Dies ist vor allem bei der

Benennung von Variablen und Funktionen zu beachten.

Code-Blöcke in C

In C lassen sich mehrere Anweisungen zu Blöcken zusammenfassen, wodurch

Programme übersichtlich und hierarchisch strukturiert werden.

Ein Block beginnt stets mit einer öffnenden geschweiften Klammer { und

endet mit einer schließenden

geschweiften Klammer }.

Kommentare

Kommentare dienen dazu, den Quellcode für Menschen leichter verständlich zu machen. Sie haben keinen Einfluss auf die Ausführung des Programms, sondern sind ausschließlich für den Leser gedacht.

Besonders in größeren Projekten, an denen mehrere Personen zusammenarbeiten, ist eine klare und durchdachte Kommentierung unverzichtbar. Sie erleichtert nicht nur die Zusammenarbeit im Team, sondern auch die spätere Wartung und Weiterentwicklung des Codes – sei es durch andere Entwickler oder durch einen selbst, wenn man den eigenen Code nach längerer Zeit erneut betrachtet.

Die Sprache C kennt zwei verschiedene Arten von Kommentaren: einzeilige und mehrzeilige.

- Einzeilige Kommentare beginnen mit // und reichen bis zum Ende der aktuellen Zeile.

- Mehrzeilige Kommentare werden mit /* eingeleitet und mit */ abgeschlossen. Sie können sich über mehrere Zeilen erstrecken.

Beispiel: Kommentare in C

// Einzeiliger Kommentar /* Mehrzeiliger Kommentar */

Besonders praktisch ist die Möglichkeit, mit einem mehrzeiligen Kommentar ganze Abschnitte des

Quellcodes „auszukommentieren“. Dabei wird dieser Code vom Compiler

vollständig ignoriert, ohne dass man ihn löschen muss.

Diese Technik ist im Alltag äußerst nützlich, etwa wenn man beim Testen von Programmen bestimmte

Funktionen zeitweise deaktivieren möchte oder verschiedene Varianten von Code ausprobiert.

Variablen in C

Damit ein Programm Informationen verarbeiten kann, müssen Daten im Arbeitsspeicher des Computers abgelegt werden. Dieser Speicher besteht aus

einer großen Menge einzelner Speicherzellen, die jeweils durch eine eindeutige Adresse gekennzeichnet sind.

Für den Programmierer wäre es jedoch unpraktisch und fehleranfällig, Daten direkt über solche

numerischen Adressen zu verwalten.

Hier kommen Variablen ins Spiel. Eine Variable ist ein benannter

Speicherbereich im Arbeitsspeicher (an einer bestimmten Adresse), in dem ein

Wert abgelegt und später wieder verändert werden kann.

Der Variablen-Bezeichner (Variablenname) dient als verständlicher

Verweis auf diesen Speicherbereich, sodass der Programmierer nicht mit reinen Speicheradressen arbeiten

muss.

In der Programmiersprache C nimmt die Organisation und effiziente Nutzung des Arbeitsspeichers

eine zentrale Rolle ein.

Anders als in vielen modernen Sprachen, die Speicherverwaltung teilweise oder vollständig

automatisieren, gibt C dem Entwickler die direkte Kontrolle über:

- die Größe des reservierten Speicherbereichs

- den Datentyp der abgelegten Information (z. B. Ganzzahl, Kommazahl, Zeichen)

- die präzise Organisation des verfügbaren Arbeitsspeichers

Diese Nähe zur Hardware ist einer der Gründe, warum C bis heute besonders für Systemprogrammierung und Mikrocontroller-Anwendungen genutzt wird, wo die effiziente Verwaltung begrenzter Ressourcen entscheidend ist.

Datentypen in C

Ein Datentyp legt fest, welche Art von Daten in einer Variablen gespeichert werden können und wie groß der dafür benötigte Speicherbereich mindestens sein muss. Außerdem bestimmt er, wie der Inhalt im Arbeitsspeicher dargestellt wird (z. B. als Ganzzahl oder Kommazahl).

C kennt folgende Datentypen:

|

Datentyp |

Mindestgröße laut Standard |

Typische Größe (PC, 32/64 Bit) |

Wertebereich (Beispiel, 32-Bit-Compiler) |

|---|---|---|---|

|

char |

8 Bit (1 Byte) |

8 Bit |

-128 … 127 oder 0 … 255 |

|

int |

≥ 16 Bit |

meist 32 Bit |

-2.147.483.648 … 2.147.483.647 |

|

long |

≥ 32 Bit |

32 oder 64 Bit |

abhängig von System und Compiler |

|

long long |

≥ 64 Bit |

64 Bit |

sehr große Ganzzahlen |

|

float |

ca. 32 Bit (mind. 6 Stellen Genauigkeit) |

32 Bit |

ca. 7 Nachkommastellen |

|

double |

ca. 64 Bit (mind. 10 Stellen Genauigkeit) |

64 Bit |

ca. 15 Nachkommastellen |

|

long double |

≥ wie |

Plattformabhängig |

noch höhere Genauigkeit |

Bei der Wahl des passenden Datentyps spielen drei Gesichtspunkte eine Rolle:

Speichergröße

Variablen belegen Platz im Arbeitsspeicher.

-

Kleine Datentypen (

char,int) sparen Speicher – wichtig auf Mikrocontrollern. - Der Typ muss aber groß genug sein, um den benötigten Wertebereich abzudecken.

Genauigkeit

-

Ganze Zahlen (

int,long) sind exakt, aber ohne Nachkommastellen. -

Kommazahlen (

float,double) erlauben Nachkommastellen, haben aber Rundungsfehler.

Performance

- Prozessoren arbeiten am schnellsten mit ihrer nativen Wortbreite (int auf PCs meist 32 Bit).

- Auf kleinen Mikrocontrollern können 8- oder 16-Bit-Typen schneller und sparsamer sein.

-

Gleitkommazahlen sind oft langsamer, besonders wenn die CPU keine Hardware

Floatingpoint Unit(FPU) besitzt.

Zeichenketten in C

Wie man anhand der Datentypen sieht, liegt der Schwerpunkt bei C eindeutig auf Zahlen – ganze Zahlen,

Kommazahlen, Vorzeichen und Genauigkeit spielen eine zentrale Rolle.

Doch Programme arbeiten nicht nur mit Zahlen, sondern müssen auch mit Texten umgehen können: Namen,

Meldungen oder ganze Wörter.

In C gibt es dafür den Datentyp char für einzelne Zeichen. Mehrere

char-Elemente hintereinander ergeben eine Zeichenkette

(englisch: String).

Im Gegensatz zu vielen modernen Programmiersprachen wie Python oder Java gibt es in C keinen eigenen

Datentyp string.

-

C kennt nur den Datentyp

charfür ein einzelnes Zeichen. -

Eine Zeichenkette wird in C als

Arrayvonchardargestellt, also eine Folge von Zeichen, die hintereinander im Arbeitsspeicher abgelegt sind. - Das Ende einer Zeichenkette wird durch das besondere Nullzeichen '\0' markiert. Dieses unsichtbare Zeichen signalisiert dem Programm, wo die Zeichenkette endet. Man bezeichnet dies auch als Nullterminierung.

Deklaration und Initialisierung von Variablen

Deklaration von Variablen

Unter Deklaration versteht man die Bekanntmachung einer Variablen beim

Compiler.

Dabei wird festgelegt:

- Datentyp → bestimmt, welche Art von Werten gespeichert werden kann (z. B.

int,float,char). - Name → eindeutiger Bezeichner für die Variable.

Bei der Deklaration wird Speicherplatz reserviert, aber der Speicher-Inhalt ist noch undefiniert (beliebiger „Müllwert“ im RAM).

Regeln für Variablennamen in C

Für Variablen-Bezeichner sind nur bestimmte Zeichen erlaubt:

-

Buchstaben (

a–z,A–Z) -

Ziffern (

0–9) -

Unterstrich (

_) - Bezeichner in C sind case-sensitiv.

Wichtig!

- Ein Variablen-Bezeichner darf nicht mit einer Zahl beginnen

- Sonderzeichen, Leerzeichen, Umlaute u.a. sind nicht erlaubt!

Reservierte Schlüsselwörter

Wörter wie int, for, return sind

fest für die Sprache C reserviert und dürfen nicht als Variablenname benutzt werden.

Initialisierung von Variablen

Unter Initialisierung versteht man das erste Zuweisen eines Werts für die

Variable.

Die Initialisierung kann direkt bei der Deklaration geschehen oder später im Programmcode.

Wichtig! Variablen müssen zuerst deklariert werden bevor sie initialisiert werden.

Beispiel für die Deklaration und Initialisierung von Variablen in C:

#include <stdio.h> int main() { int a; // nur Deklaration, a enthält zufälligen Wert int b = 5; // Deklaration + Initialisierung a = 3; // nachträgliche Zuweisung (Initialisierung) printf("a = %d, b = %d\n", a, b); return 0; }

Deklaration einer Zeichenkette in C

Eine Zeichenkette wird als Array von char deklariert.

Es gibt mehrere Möglichkeiten ein char-Array zu deklarieren und zu

initialisieren.

Achtung! Die Initialisierung eines Arrays mit einer vorgegebenen Zeichenkette ist nur bei der Deklaration erlaubt!

Deklaration ohne Initialisierung

Bei der Deklaration ohne Initialisierung muss immer die Länge des Arrays angegeben werden.

Beispiel für die Deklaration einer Zeichenkette in C:

char Zeichenkette[21] // Platz für bis zu 19 Zeichen + 1 Nullzeichen

Wichtige Punkte bei der Wahl der Array-Länge für Zeichenketten

- Nullterminierung beachten: Am Ende jeder Zeichenkette steht automatisch das Zeichen '\0'. Eine Zeichenkette mit 20 Zeichen benötigt daher ein Array mit 21 Elementen.

- Feste Länge: Die Größe eines Arrays ist nach der Deklaration unveränderlich.

- Länge nicht unterschätzen: Schon bei etwas längeren Texten, z. B. für Ausgaben oder Meldungen, können leicht über 100 Zeichen zusammenkommen.

- Risiko bei Überlauf: Wird mehr Text in ein Array geschrieben, als Platz vorhanden ist, kommt es zu undefiniertem Verhalten – von falschen Ausgaben bis hin zu Programmabstürzen.

- Besonderheit bei Mikrocontrollern: Dort steht oft nur sehr wenig Arbeitsspeicher zur Verfügung. Arrays sollten also so groß wie nötig, aber so klein wie möglich gewählt werden.

Direkte Initialisierung mit einer Zeichenkette

Beispiel für die direkte Initialisierung bei der Deklaration einer Zeichenkette in C:

char text[] = "Hallo";

Der Compiler erzeugt automatisch das Array:

{'H','a','l','l','o','\0'}

Die Größe wird automatisch bestimmt (hier: 6 Zeichen inkl. \0).

Direkte Initialisierung mit einer Zeichenkette und fester Größe

Beispiel für die Initialisierung bei der Deklaration einer Zeichenkette in C:

char text[21] = "Hallo";

Das Array hat 21 Plätze, nur die ersten 6 werden belegt ("Hallo\0").

Die restlichen Plätze werden mit \0 aufgefüllt.

Formatierte Bildschirmausgabe in C

Die printf() Funktion, ermöglicht eine formatierte

Bildschirmausgabe im Terminal.

Die printf() Funktion ist in der <stdio.h> Bibliothek enthalten. Diese muss vor der Verwendung

eingebunden werden.

Syntax:

printf("Ausgabetext", Variable, Variable, … );

"Ausgabetext": Text mit Formatanweisungen für

die auszugebende Variable

|

Variable: Bezeichner der Variablen, deren Inhalt

ausgegeben werden soll.

|

Formatanweisungen

%d

|

Ganzzahl (Integer), dezimal |

%i |

Ganzzahl, dezimal |

%o |

Ganzzahl, oktal |

%h |

Ganzzahl, hexadezimal |

%u |

Ganzzahl, vorzeichenlos (unsigned integer) |

%c |

Character |

%s |

String (nullterminertes Char-Array) |

%f |

Fließkommazahl (Float) |

%f.2 |

Fließkommazahl (Float), angezeigt mit 2 Nachkommastellen |

%p |

Zeiger (Pointer), hexadezimal |

Beispiel für die formatierte Ausgabe im Terminal:

#include <stdio.h> int a = 42; int main() { // Zeichenkette für die Formatierte Ausgabe // printf("Der Wert von a betraegt: %d",a); }

Sonderzeichen in Zeichenketten

In C lassen sich in Zeichenketten Steuer- und Sonderzeichen verwenden.

-

\n= Zeilenumbruch -

\t= Tabulator (Einrückung) -

\"= Anführungszeichen -

\\= Backslash

Mathematische Berechnungen

C unterstützt alle Grundrechenarten:

-

Addition:

+ -

Subtraktion:

- -

Multiplikation:

* -

Division:

/ -

Modulo (Rest einer Division):

%(nur für Ganzzahlen)

Berechnungen mit Ganzzahlen (int)

Mit dem Datentyp int (Ganzzahlen) werden nur

ganze Zahlen gespeichert.

Bei der Division von zwei Ganzzahlen wird das Ergebnis abgeschnitten. Die Nachkommastellen gehen

verloren.

Division zweier Ganzzahlen:

#include <stdio.h> int a, b, Ergebnis; int main() { a = 12; b = 5; Ergebnis = a / b; printf("%d / %d = %d\n",a, b, Ergebnis); }

Bildschirmausgabe:

2

Berechnungen mit Fließkommazahlen (float, double)

Mit float oder double (Fließkommazahlen) werden Nachkommastellen gespeichert.

Die Division liefert ein numerisch exaktes Ergebnis (so weit es der Datentyp

erlaubt).

Division zweier Ganzzahlen:

#include <stdio.h> float a, b, Ergebnis; int main() { a = 12; b = 5; Ergebnis = a / b; printf("%f / %f = %f\n",a, b, Ergebnis); }

Bildschirmausgabe:

2.4

Unterschied Integer vs. Float

-

Integer-Division: Ergebnis wird abgeschnitten (

7 / 2 = 3). -

Float-Division: Ergebnis wird mit Nachkommastellen dargestellt (

7.0 / 2.0 = 3.5). -

Mischung von Typen: Wenn

intundfloatkombiniert werden, wandelt C denintin einenfloatum (implizite Typkonvertierung).

Funktionen in C

Was sind Funktionen?

Eine Funktion ist ein eigenständiger Programmblock, der eine bestimmte Aufgabe erledigt.

- Funktionen helfen, Programme übersichtlicher und wiederverwendbarer zu machen.

- Jede Funktion hat einen Namen.

- Eine Funktion kann Eingaben (Parameter) erhalten.

- Eine Funktion kann eine Ausgabe (Rückgabewert) liefern.

Aufbau einer Funktion

Eine Funktion ist in C wie folgt aufgebaut:

Datentyp Funktionsname(Parameterliste) {

// Anweisungen

// Anweisungen

return Wert;

}

- Alle Funktionen in C, auch wenn sie keinen Wert zurückgeben, müssen für einen bestimmten Datentyp definiert werden.

- Prinzipiell können mehrere Parameter unterschiedlichen Datentyps an eine Funktion übergeben werden. Wird kein Wert vom Hauptprogramm an die Funktion übergeben, ist die Parameterliste leer.

- Funktionen in C können höchstens einen Rückgabewert besitzen!

Funktionen ohne Rückgabewert

Für Funktionen, die keine Werte zurückgeben existiert in C der Datentyp void.

Beispiel für eine Funktion ohne Rückgabewert:

#include <stdio.h> void begruessung() { printf("Hallo, willkommen im Programm!\n"); } int main() { begruessung(); // Funktionsaufruf printf("Programm läuft...\n"); return 0; }

Übergabeparameter

Übergabe-Parameter sind Werte, die vom Hauptprogramm an die Funktion übergeben werden. Sie liefern die notwendigen Eingangsdaten, damit die Funktion ihre Aufgabe erfüllen kann – zum Beispiel, um interne Berechnungen durchzuführen oder Ergebnisse individuell anzupassen.

Allgemeine Syntax einer Parameterliste

-

Jeder Parameter hat einen

Datentypund einen Namen. -

Parameter werden in runden Klammern

(...)aufgelistet. -

Mehrere Parameter werden durch Kommas

,getrennt.

Beispiel für eine Funktion mit einem Parameter:

int quadrat(int x) { return x * x; }

-

int: Datentyp des Parameters -

x: Name des Parameters

Beispiel für eine Funktion mit mehreren Parametern:

int summe(int a, int b) { return a + b; } int main() { int x = 7, y = 3; printf("Summe: %d\n", summe(x, y)); return 0; }

-

Parameterliste: (

inta,intb) - Jeder Parameter hat seinen eigenen Datentyp und Namen.

- Es können auch unterschiedliche Datentypen übergeben werden.

- Die Reihenfolge der Parameter ist verbindlich beim Funktionsaufruf.

- Beim Aufruf werden die Werte in der gleichen Reihenfolge übergeben, wie sie in der Parameterliste definiert sind.

Gültigkeitsbereich von Variablen (Scope)

Der Gültigkeitsbereich (engl. Scope) einer

Variablen bestimmt, wo im Programm diese Variable sichtbar und nutzbar ist.

In C unterscheidet man im Wesentlichen globale und lokale Variablen.

Globale Variablen

Globale Variablen werden außerhalb von Funktionen (meist am Anfang des Programms) deklariert.

- Sind im gesamten Programm sichtbar – also in allen Funktionen.

- Belegen Speicherplatz während der gesamten Programmlaufzeit.

- Vorteil: Einfacher Zugriff aus verschiedenen Funktionen.

- Nachteil: Gefahr unbeabsichtigter Änderungen, schlecht nachvollziehbarer Code.

Beispiel für globale Variablen:

#include <stdio.h> int counter = 0; // globale Variable void zaehler() { counter++; // Zugriff von überall möglich } int main() { zaehler(); printf("Counter = %d\n", counter); zaehler(); printf("Counter = %d\n", counter); return 0; }

Bildschirmausgabe:

counter = 1

counter = 2

Lokale Variablen

Lokale Variablen werden innerhalb einer Funktion oder eines Blocks ({ ... }) deklariert.

-

Sichtbarkeit (

Scope): Nur innerhalb der Funktion oder des Blocks. - Andere Teile des Programms, die außerhalb des Blocks sind, haben keinen Zugriff auf lokale Variablen.

- Dadurch können lokale Variablen nicht versehentlich überschrieben werden.

- Unterschiedliche Funktionen können lokale Variablen mit demselben Namen haben, ohne dass Konflikte entstehen.

- Lebensdauer: Nur während der Ausführung der Funktion.

- Wird die Funktion erneut aufgerufen, wird die Variable neu erzeugt und wieder mit ihrem Startwert initialisiert.

Wichtig!

Wenn eine lokale Variable denselben Namen wie eine globale hat, verdeckt die lokale Variable die

globale Variable im jeweiligen Block.

Beispiel für lokale Variablen:

#include <stdio.h> void zaehler() { int x = 0; // lokale Variable x++; printf("x = %d\n", x); } int main() { zaehler(); // Ausgabe: x = 1 zaehler(); // Ausgabe: x = 1 (neu erzeugt!) return 0; }

Bildschirmausgabe:

x = 1

x = 1

Beispiel für lokale und globale Variablen:

#include <stdio.h> int counter = 5; // globale Variable void zaehler() { int counter = 0; // lokale Variable counter++; printf("counter = %d\n", counter); } int main() { zaehler(); // Ausgabe: x = 1 printf("counter = %d\n", counter); // Ausgabe: counter = 5 return 0; }

Bildschirmausgabe:

counter = 1

counter = 5